Enfoque de género

El concepto de “género” puede entenderse desde dos perspectivas:

- Como un sistema de relaciones: según autoras como Shulamith Firestone (1976) y Kate Millet (1995) el género ha sido la construcción social de la feminidad y de la masculinidad, en la que se nos han asignado unos roles específicos a mujeres y a hombres, los cuales han permitido la imposición y la permanencia de la opresión que afecta estructuralmente a las mujeres. En este sentido, se ha establecido una relación de poder entre hombres y mujeres en la que los primeros dominan a las segundas, a través de mecanismos sociopolíticos y culturales. Un ejemplo de esto es la división sexual del trabajo donde la sociedad se organiza para la distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de genero establecidos y que se han considerado como apropiados para cada sexo, donde las mujeres asumen cargas de trabajo no remunerado en lo doméstico para garantizar que los hombres accedan a trabajos remunerados en lo público, lo cual tiene un efecto específico en la participación política de las mujeres.

En este sentido, los roles asignados a las mujeres están relacionados con los procesos de supervivencia y limitan su campo de acción a lo doméstico-privado, mientras que los roles asignados a los hombres -los sujetos privilegiados en el binario- están relacionados con los procesos de construcción del mundo y tienen un rango de acción más amplio en los espacios público-políticos. De esta manera, las mujeres -dadas las cargas de cuidado y la estigmatización que implica romper los roles de género- encuentran obstáculos estructurales para participar efectivamente y con garantías en el ejercicio de la política.

- Como una categoría de análisis: Millet y Firestone empezaron a utilizar la categoría de “género” como un instrumento para analizar cómo los roles impuestos socialmente afectan de manera diferenciada a mujeres y a hombres y cómo les brindan más o menos herramientas y recursos para negociar sus intereses en la sociedad. Sirviéndose de esta categoría, otras autoras como Judith Butler (2001) y Donna Haraway (1991), aseguran que es imprescindible ampliar la comprensión del género, pues en la realidad no existen sólo mujeres y hombres y el binario niega la experiencia vital de otros sujetos que no entran en ninguno de esos grupos.

De esta última acepción, se desprende el concepto de “enfoque transformador de género”, que pone la lupa sobre los impactos o afectaciones diferenciadas que tienen las mujeres y los hombres frente a situaciones sociopolíticas y culturales específicas. En este sentido, el efecto transformador radica en que la comprensión de estas situaciones de desigualdad entre los géneros permite plantear acciones para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres para superar brechas de género que impiden el pleno goce de derechos a las mujeres y las coartan de la libertad de estructurar sus proyectos de vida, bajo el reconocimiento de su exclusión y opresión históricas.

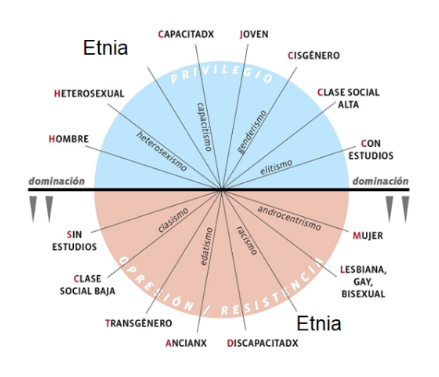

Para que este enfoque sea verdaderamente transformador, las feministas han desarrollado el concepto de la interseccionalidad, entendido como una herramienta teórica y metodológica que busca dar cuenta de las dinámicas de poder que afectan a las mujeres en virtud de sus características, reconociendo que existen patrones de exclusión basados en las particularidades biológicas, geográficas, económicas, políticas, sociales y culturales de las mujeres (Viveros Vigoya, 2016). Como se muestra en el diagrama, las posibilidades que una mujer sea excluida y oprimida empiezan a ser más probables cuando cumple con menos de las características que socialmente se han establecido como la regla o como la “normalidad”.

Con base en lo anterior, la inclusión del enfoque de género en las agendas políticas es fundamental para garantizar que las decisiones públicas respondan de manera más justa y equitativa a las realidades diferenciadas de las mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas. Esto, por varias razones:

i) posibilita la materialización de la igualdad entre mujeres y hombres, superando la brecha entre la formalidad de las leyes y su implementación y generando oportunidades reales de participación, representación y acceso a derechos. Reconociendo que la discriminación en virtud del género es una violación de los derechos humanos de las mujeres y personas con identidades de género diversas y, por tanto, su inclusión en las agendas políticas es una obligación ética, jurídica e institucional.

ii) Permite hacer visibles las desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las mujeres y a las diversidades, como las brechas salariales, la sobrecarga en las labores de cuidado, los hechos de Violencias Basadas en Género (VBG), el acceso desigual a bienes y servicios públicos, entre otros. Con esto, se encuentran soluciones más acertadas a estas problemáticas y se propicia la formulación e implementación de leyes y políticas redistributivas, que buscan cerrar dichas brechas y acercar el logro de sociedades más equitativas y justas para las personas y grupos sociales históricamente discriminados.

iii) Facilita el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, como el logro de los objetivos planteados en la Agenda 2030, en la que es central la igualdad de género y la superación de las brechas y la discriminación en virtud del género.

iv) La inclusión del enfoque de género en las agendas políticas también actúa sobre los cambios culturales que son imprescindibles para subvertir la exclusión histórica de las mujeres y las diversidades, pues plantea nuevas formas de concebir las relaciones de poder, la participación política y ciudadana y estructura ideas más justas e inclusivas sobre la vida democrática de los países; favoreciendo la equidad en la representación política, fortaleciendo la legitimidad y la pluralidad de las instituciones estatales.

v) Este ejercicio también es clave en la garantía de la autonomía amplia de las mujeres, pues posibilita la inclusión de medidas que impulsen realmente la autonomía física, política y económica de las mujeres. Finalmente, para el caso específico de la rama legislativa, vi) este enfoque es esencial para garantizar que las políticas públicas, los planes y los programas que adelanta el Ejecutivo implementen efectivamente las medidas específicas de género, dada la función de control político atribuida al Congreso de la República. Esto es especialmente importante para el seguimiento a la ejecución de instrumentos como el Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325 o del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (PIGMLD).

La participación política de las mujeres colombianas ha mostrado avances significativos, aunque alejados todavía de la paridad. Como lo muestra el último informe del Departamento Nacional Administrativo de Estadística (DANE) y ONU Mujeres (2024), entre el 2017 y el 2023, la tasa de participación de las mujeres en cargos ejecutivos del Estado ha aumentado en 7 puntos porcentuales para cargos de alto nivel decisorio y en 10,5 puntos porcentuales para otros cargos de nivel decisorio. Según este mismo informe, también se ha presentado un crecimiento en la participación de las mujeres en el Congreso: pasando del 12,7% en 1998 al 29,6% en 2022. Si bien no se cumplió con la cuota en las últimas elecciones, ha sido la tasa más alta en los últimos 24 años (DANE et al., 2024).

De acuerdo con ese mismo estudio: “en la legislatura 2023-2024 las mujeres ocupan 26,5% de las mesas directivas de las plenarias y de las comisiones constitucionales; además, suelen participar más como vicepresidentas que como presidentas. Ninguna de las mesas es paritaria, la más cercana, con 42 % de mujeres, es la Séptima Comisión del Senado que aborda temas laborales, recreación, deportes, salud, vivienda y asuntos de la mujer y de la familia” (DANE et al., 2024, pág. 13). Esto puede responder, primero: a que la ampliación de derechos de la Constitución de 1991 ha sido efectiva, pero letárgica. Y, segundo: a que, dadas las exigencias del movimiento de mujeres y feministas frente a este tema, los partidos y movimientos políticos se animan cada vez menos a lanzar listas o candidaturas que excluyan de manera explícita a las mujeres.

Financiación estatal de campañas políticas en Colombia

En Colombia, los anticipos son una modalidad de financiación estatal, previa a las elecciones, mediante la cual el Estado entrega a partidos, movimientos políticos o candidatos una suma de dinero para cubrir gastos de campaña. Su monto, definido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), corresponde a un porcentaje del valor que podría reconocerse posteriormente por reposición de votos y no puede destinarse a fines distintos a la campaña. Para acceder a ellos, se requiere la inscripción formal de la candidatura y la apertura de una cuenta bancaria única, además de cumplir con los plazos fijados por el CNE. Una vez concluidas las elecciones, el anticipo se descuenta de la reposición de votos si el candidato supera el umbral exigido; de lo contrario, o si los gastos no son debidamente justificados, el dinero debe devolverse al Estado, siendo el CNE, a través del Fondo Nacional de Financiación Política, la entidad encargada de girar y auditar estos recursos.

Financiación estatal por reposición de votos

En Colombia, la devolución de dinero por parte del Estado en el marco de campañas políticas corresponde al mecanismo de financiación estatal por reposición de votos, regulado principalmente por el Artículo 109 de la Constitución Política, por la normativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por la Ley 1475 de 2011, conocida como Reforma Política.

Este procedimiento se realiza después de las elecciones, pues la reposición de votos se reconoce únicamente a quienes superen un umbral mínimo de votación (generalmente el 4% de los votos válidos en corporaciones o el umbral establecido en el acto electoral). Y, tras la declaratoria de elección: sólo cuando la Registraduría y el CNE expiden los resultados oficiales y definitivos.

El procedimiento definido normativamente para acceder a este recurso es el siguiente:

- Presentación de cuentas: la campaña debe rendir cuentas claras y verificables ante el CNE, dentro de los plazos fijados (normalmente 30 días después de la elección).

- Auditoría: el Fondo Nacional de Financiación Política (del CNE) revisa la legalidad, límites y soportes de los gastos de campaña.

- Determinación del valor a reconocer: el CNE fija, antes de las elecciones, la suma de reposición por cada voto válido según el cargo (Presidencia, Congreso, alcaldías, etc.).

- Ejemplo: si la reposición es de $5.000 por voto y un candidato obtiene 100.000 votos válidos, el monto a devolver sería $500 millones.

- Giro del Estado: los recursos los entrega el Fondo Nacional de Financiación Política, generalmente mediante consignación bancaria a la cuenta registrada de la campaña.

Es importante tener presentes los siguientes aspectos: i) la reposición sólo se reconoce por los votos válidos obtenidos, no por gastos totales de la campaña. ii) Las y los candidatos que no superan el umbral no reciben devolución, aunque hayan tenido gastos altos. iii) Existen anticipos de financiación estatal para algunos cargos, que luego se descuentan del valor a reembolsar tras la verificación de resultados. Y iv) el proceso suele tardar varios meses, pues depende de la auditoría y de la disponibilidad presupuestal.

Con base en lo expuesto hasta el momento, desde la Red Nacional de Mujeres presentamos una serie de recomendaciones para transversalizar, de manera efectiva, el enfoque de género en las agendas políticas y legislativas. Para empezar, es imprescindible que se establezcan compromisos programáticos claros, lo que implica establecer medidas y propuestas específicas para reconocer y atender las problemáticas e intereses diferenciados de las mujeres. Esto debe pasar por hacer visibles las brechas que existen en diferentes sectores sociales (educación, empleo, salud, acceso a tierras, entre otras).

Además de esto, es imprescindible que las propuestas legislativas incluyan de manera efectiva el enfoque de género, a través de la presentación e impulso de proyectos de ley que reconozcan las necesidades y apuestas diferenciadas de las mujeres y se vuelquen sobre el cierre de brechas, estructurando sociedades más equitativas y cercanas a la paridad. Para esto, es imprescindible que la construcción de las propuestas legislativas tenga mecanismos efectivos de participación que permitan que las mujeres y sus organizaciones puedan presentar insumos sobre dichas necesidades y apuestas. Una propuesta que se tendría que tomar en consideración, pues ha sido una exigencia histórica del movimiento de mujeres y feministas, ha sido la de legislar para garantizar presupuestos con enfoque de género en el Presupuesto General de la Nación.

A esto se suma la necesidad de tener una comunicación con perspectiva de género, lo que pasa porque se evite el lenguaje sexista y que reproduzca estereotipos en el marco de las alocuciones públicas, pero también de los debates legislativos. En este sentido, también es imprescindible que se abogue por la paridad, tanto en la participación dentro de las discusiones, como en el posicionamiento de esta apuesta en el marco de los diferentes proyectos e iniciativas de ley.

También es importante tomar en consideración que, dada la estructura y funcionamiento del Estado colombiano, el poder legislativo ejerce control político sobre el ejecutivo (Artículo 114 de la Constitución Política de Colombia). En este sentido, una estrategia para la transversalización del enfoque de género podría ser ejercer este control sobre diferentes políticas, programas y planes que afecten de manera directa o indirecta a las mujeres; así como hacer vigilancia sobre las conductas de los representantes de los diferentes gabinetes frente a la garantía y el respeto de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres.

Informes pertinentes para conocer y entender la realidad de las mujeres, en el marco de la construcción de las agendas políticas y legislativas

- Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. DANE – ONU Mujeres.

- Informe 15 años de la Ley 1257: Un llamado urgente a la acción por una vida libre de violencias contra las mujeres – Red Nacional de Mujeres

- Barreras para el acceso a recursos para la inclusión efectiva de mujeres en política – Transparencia por Colombia

Conclusiones

Para concluir es importante resaltar que la incorporación del enfoque de género en las agendas políticas y legislativas constituye una condición indispensable para avanzar hacia una democracia sustantiva y una sociedad más justa e inclusiva. Lejos de ser un aspecto accesorio, debe entenderse como un mandato ético, jurídico e institucional que debe orientar la acción pública, dado que la discriminación y las desigualdades de género constituyen violaciones a los derechos humanos, que han sido históricas y sistemáticas.

La incorporación de un enfoque transformador e interseccional reconoce que la desigualdad de género es estructural, histórica y multidimensional, y que solo a través de políticas, leyes y presupuestos sensibles al género —diseñados y ejecutados con mecanismos reales de participación— es posible cerrar las brechas que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y personas con identidades de género diversas. El análisis evidencia que, si bien en Colombia se han registrado avances en la participación política de las mujeres, persisten barreras significativas para alcanzar la paridad y para garantizar una representación equitativa en espacios de decisión.

Vale la pena resaltar que siguen existiendo retos que no se limitan a incrementar cifras de participación, sino a transformar de fondo las estructuras y culturas políticas, cuestionando los estereotipos de género, redistribuyendo el poder y generando condiciones materiales y simbólicas para la autonomía física, económica y política de las mujeres. En este sentido, el control político, la comunicación con perspectiva de género, la formulación de leyes inclusivas y el compromiso programático de las y los legisladores son piezas esenciales para que el enfoque de género sea una herramienta real de cambio social.

De este modo, la transversalización del enfoque de género en la labor legislativa no solo fortalece la legitimidad y la pluralidad del sistema democrático, sino que también contribuye a materializar la igualdad sustantiva, impulsar transformaciones culturales profundas y garantizar que las decisiones públicas respondan a la diversidad de experiencias y necesidades de toda la población, enfatizando en los grupos y sectores históricamente excluidos.

La financiación estatal de campañas es clave para equilibrar la competencia electoral y puede ampliar la participación de mujeres y diversidades, siempre que existan reglas claras y controles efectivos. A su vez, los informes sobre la situación de las mujeres aportan insumos indispensables para formular agendas legislativas informadas y sensibles a sus realidades.